DCSMM

Type of resources

Available actions

Topics

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

Ce jeu de donnée regroupe l'ensemble des calculs d'indicateurs (AMBI/M-AMBI) réalisés au titre de la Directive Cadre sur l'Eau à une échelle stationnelle (c’est-à-dire non-aggrégés à l'échelle des Masses d'Eau mais fournit par lieu de surveillance) et par année entre 2006 et 2021. Ces données ont été combinées avec le calcul du GPBI dans l'objectif de renseigner le critère D6C5 au cycle 3 DCSMM.

-

Résultats de l'évaluation DCSMM utilisés pour renseigner partiellement le critère D6C5 au cycle 3 DCSMM pour les habitats de sables, de vases et de sédiments hétérogènes infralittoraux. Le tableau intègre ainsi les résultats des indicateurs de la DCE (AMBI et M-AMBI) pour chaque lieu de surveillance, par année et sur le cycle 3 DCSMM ainsi que les résultats de l'indicateur GPBI et la combinaison des deux types d'indicateurs.

-

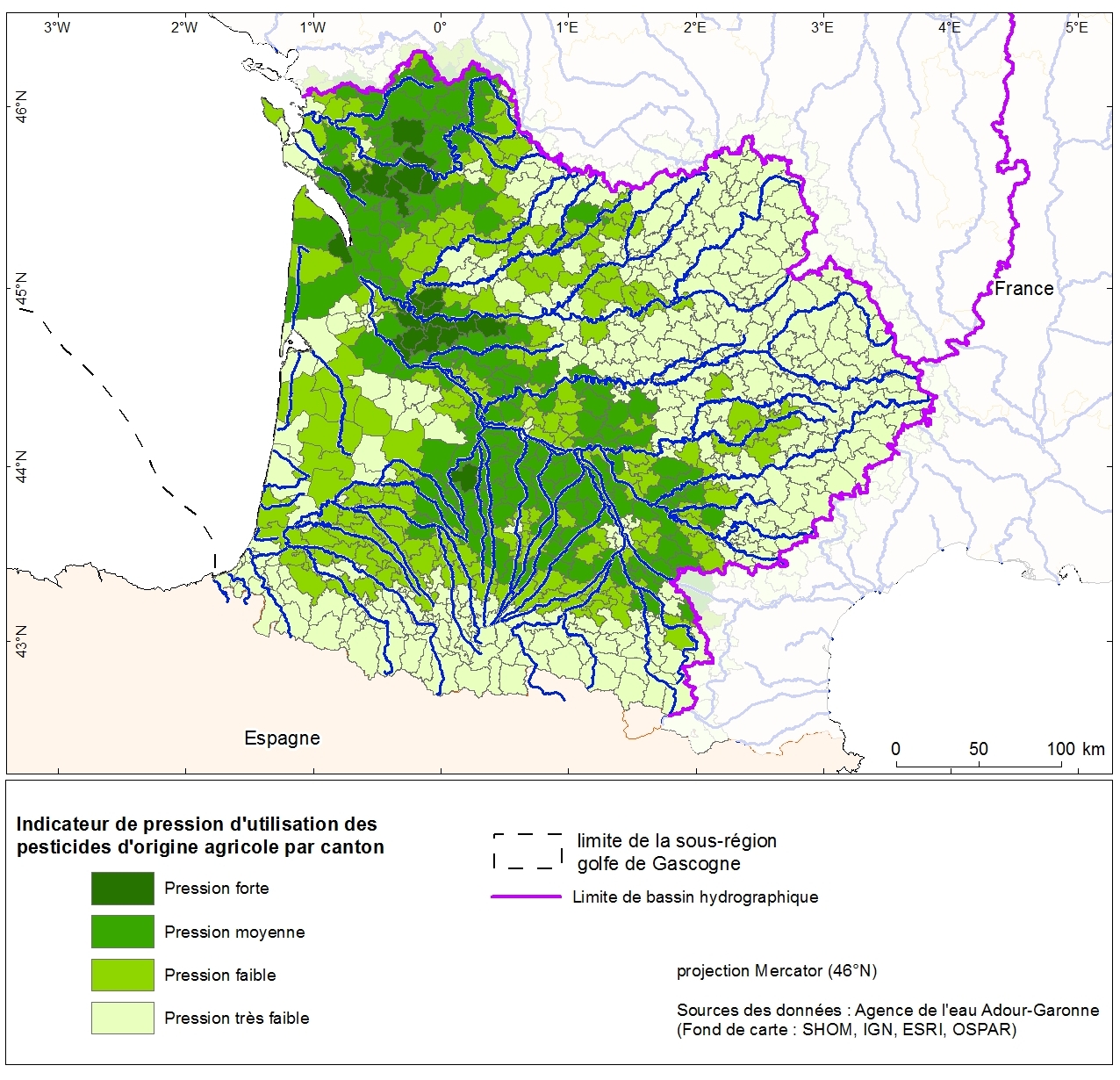

Pressure indication for agricultural pesticide use by the canton Adour-Garonne. This data was collected as part of the initial assessment of the MSFD with the Water Agency of Adour-Garonne. Referent expert AAMP: Aurélie Blanck.

-

Résultats de l'évaluation DCSMM utilisés pour renseigner partiellement le critère D6C5 au cycle 3 DCSMM pour les habitats sédimentaires côtiers (sédiments intertidaux ainsi que les sédiments grossiers, hétérogènes, sables et vases de l'infralittorale). Le tableau intègre ainsi les résultats des indicateurs de la DCE (AMBI et M-AMBI) pour chaque lieu de surveillance, par année et sur le cycle 3 DCSMM ainsi que les résultats de l'indicateur GPBI et la combinaison des deux types d'indicateurs.

-

Les préfets de chaque territoire définissent par arrêté préfectoral le classement des zones conchylicoles pour l’année N sur la base de la qualité REMI de l’année N-1 mais aussi de critères de qualité chimique suivis et évalués par le Réseau d’Observation de la Contamination Chimique du littoral (ROCCH). La classe retenue par arbitrage préfectoral peut différer de la qualité déterminée par le REMI, sur la base d’une décision de la commission départementale de suivi sanitaire des zones de production. La composition précise de cette commission est elle-même définie par arrêté préfectoral et peut varier considérablement d’un département à l’autre, même si elle comporte systématiquement des élus locaux, des directeurs de services territoriaux, un représentant de l’Ifremer et des représentants des professionnels. Les critères permettant ces décisions de classement par la commission ne sont pas disponibles au public et ne sont a priori pas basés exclusivement sur des données scientifiques. Dans ce classement, différentes classes de qualité sont retrouvées : A, A/B, B, B provisoire, B/C, C et N (ou Non classée). Les classes de qualité A/B et B/C désignent des zones en classement alternatif, c’est-à-dire des zones présentant visiblement une saisonnalité marquée de ses résultats de surveillance. Les classements préfectoraux sont publiés par zones, de ce fait il n’y a pas de différenciation possible au niveau de l’espèce.

-

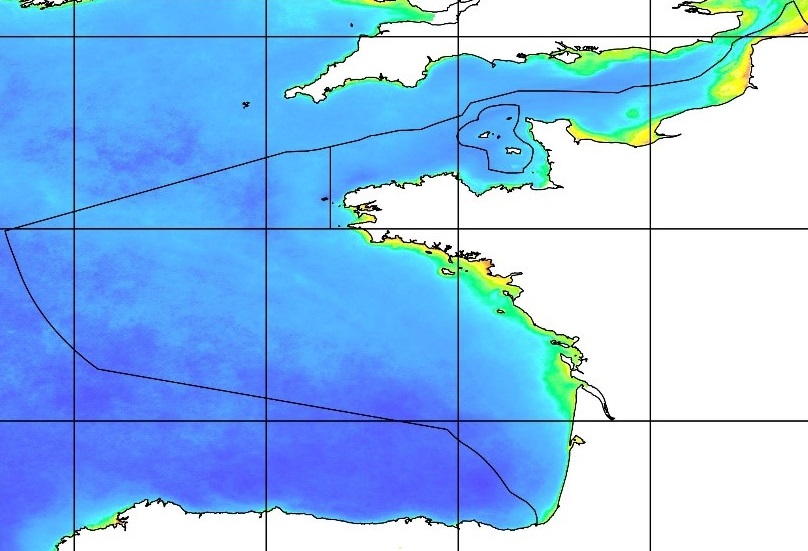

Données traitées issues du satellite MODIS. Les paramètres observés sont la matière en suspension, la chlorophyl-a, la turbidité et le rayonnement photosynthétiquement actif (KPAR) sur la zone de la France métropolitaine. Il s'agit des fichiers de données journalières sur la période 2015-2020 Les données ont été traitées à partir des données brutes, dans le cadre du chantier collecte de données de la DCSMM.

-

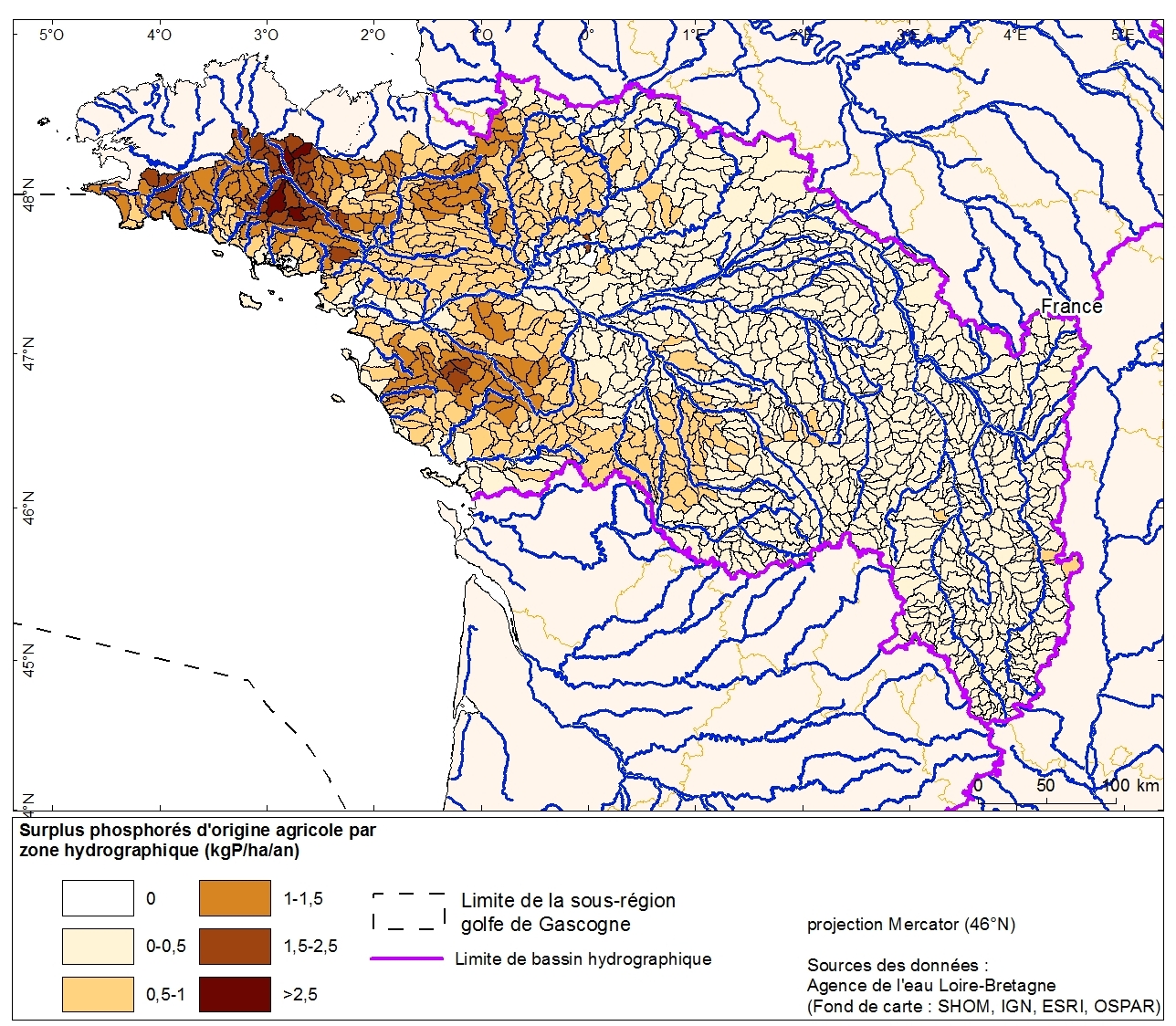

Excess phosphorus from agricultural drainage by hydrographic zone in the Loire-Bretagne basin. This data was collected as part of the "initial state" phase of DCSSM with the Loire-Bretagne Water Agency. Referent expert AAMP : Aurélie Blanck.

-

Évaluations de la qualité écologique des masses d’eau avec l’élément de qualité biologique blooms de macroalgues opportunistes, responsables des marées vertes, entre 2015 et 2020 (6 évaluations). Sur la base des observations de terrain et de l’importance des différents types de substrats dans la zone intertidale, chaque masse d’eau touchée par des marées vertes est rattachée à un des trois types de marée verte : - les marées vertes se développant dans les baies sableuses et dont les dépôts sont mobiles (marées vertes « à ulves dérivantes » sur plages, dites de type 1), - les marées vertes dont les algues ont une phase de croissance fixée sur les platiers rocheux avant d’être arrachées et de s’échouer sur les plages (marées vertes « d’arrachage », dites de type 2), - les marées vertes se développant sur substrat majoritairement vaseux avec des dépôts peu mobiles (marées vertes de vasières, dites de type 3).

-

L'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) évalue le risque d'extinction des espèces de poissons à différentes échelles spatiales (Monde, Europe, France, Mediterrannée, etc.). La méthodologie est basée sur différents critères (taille de population, nombre d'individus matures, surface de l'aire de distribution de l'espèce, etc.) renseignés principalement par des avis d'experts. En fonction de son risque de disparition dans une zone donnée, une espèce est classée dans l'une des 11 catégories UICN (de "ne" (non évaluée) à "CR" (en danger critique d'extinction)). Les évaluations de l'UICN sont utilisées dans le cadre de la DCSMM pour les espèces de poissons qui ne bénéficient pas d'indicateur quantitatif permettant de renseigner l'atteinte ou non du bon état écologique. Elles s'appliquent principalement aux espèces patrimoniales ou listées (e.g. migrateurs amphihalins, elasmobranches, etc.).

-

Fichier présentant les données d'origine et la méthode de détermination des coûts inhérents aux réseaux de suivis recencés dans le programme de surveillance (PdS) mis en place pour la lutte contre les déchets marins pour la période allant de 2010 à 2015

Catalogue PIGMA

Catalogue PIGMA