environment

Type of resources

Available actions

Topics

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

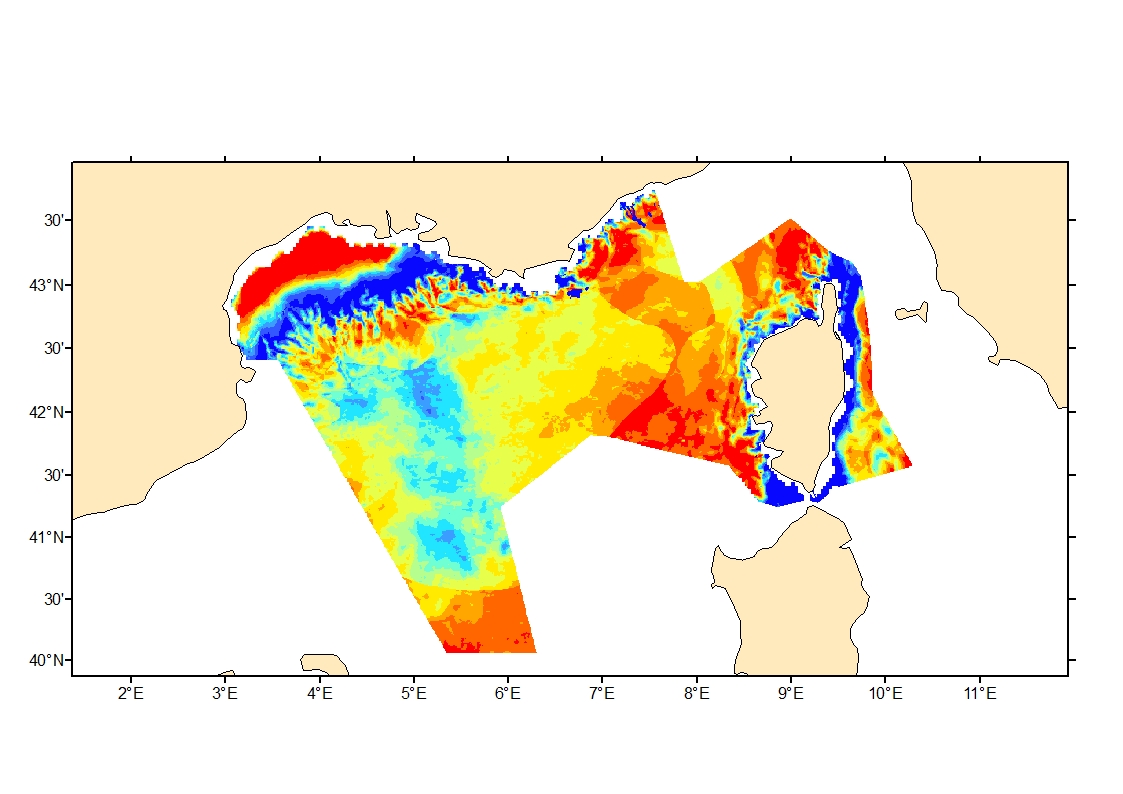

Process-driven seafloor habitat sensitivity (PDS) has been defined from the method developed by Kostylev and Hannah (2007), which takes into account physical disturbances and food availability as structuring factors for benthic communities. It is a conceptual model, relating species’ life history traits to environmental properties. Physical environment maps have been converted into a map of benthic habitat types, each supporting species communities with specific sensitivity to human pressures. It is based on two axes of selected environmental forces. The "Disturbance" (Dist) axis reflects the magnitude of change (destruction) of habitats (i.e. the stability through time of habitats), only due to natural processes influencing the seabed and which are responsible for the selection of life history traits. The "Scope for Growth" (SfG) axis takes into account environmental stresses inducing a physiological cost to organisms and limiting their growth and reproduction potential. This axis estimates the remaining energy available for growth and reproduction of a species (the energy spent on adapting itself to the environment being already taken into account). It can be related to the metabolic theory of the ecology. The process-driven sensitivity (PDS) can be seen as a risk map that combines the two previous axes and reflects the main ecological characteristics of the benthic habitats regarding natural processes. Areas with low disturbance are areas with a naturally low reworking of the sediment, allowing the establishment of a rich sessile epifauna community, with K-strategy species. Areas with low SfG means that the environmental factors, even though there are not limiting, are in lower values, i.e. that it imposes a cost for species to live. In areas combining low disturbance and low SfG, big suspension-feeder species with long life and slow growth can often be found: these species are more vulnerable in case of added disturbance.

-

The dataset presents the potential combined effects of land-based pressures on marine species and habitats estimated using the method for assessment of cumulative effects, for the entire suite of pressures and a selected set of marine species groups and habitats by an index (Halpern et al. 2008). The spatial assessment of combined effects of multiple pressures informs of the risks of human activities on the marine ecosystem health. The methodology builds on the spatial layers of pressures and ecosystem components and on an estimate of ecosystem sensitivity through an expert questionnaire. The raster dataset consists of a division of the Europe's seas in 10km and 100 km grid cells, which values represents the combined effects index values for pressures caused by land-based human activities. The relative values indicate areas where the pressures potentially affect the marine ecosystem. This dataset underpins the findings and cartographic representations published in the report "Marine Messages" (EEA, 2020).

-

The ABYSS project aims at describing deep-sea benthic biodiversity spanning several branches of the tree of life with eDNA metabarcoding tools. To accommodate both micro- and macro biologists, we designed a bioinformatic pipeline based on Illumina read correction with Dada2 allowing analysing metabarcodes from prokaryotic and eukaryotic life compartments.

-

2bRAD genotyping will be used to estimate genetic diversity and connectivity among populations of Sabellaria alveolata. We will relate population genetic parameters with reef state characteristics.

-

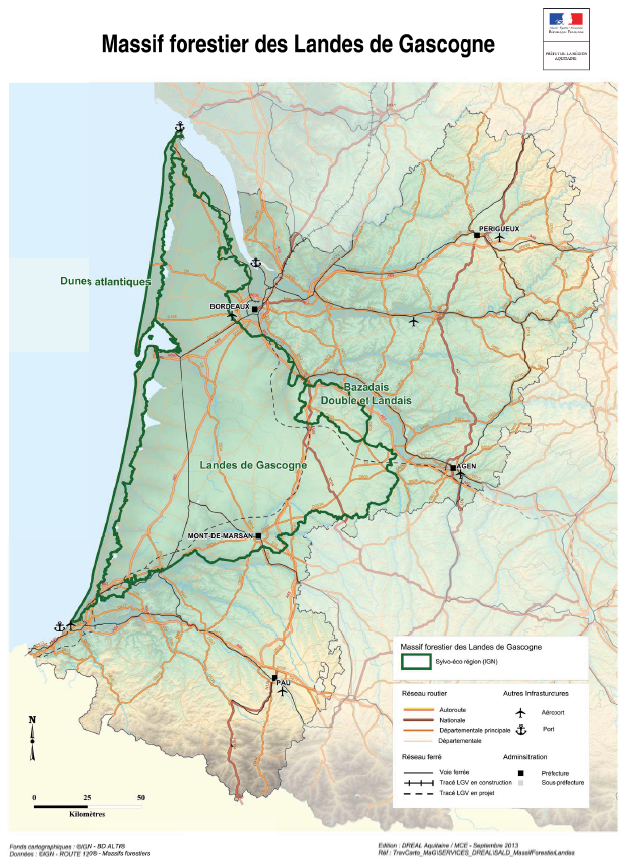

Cette étude vise à établie un état des lieux de la filière bois-forêt girondine afin d'adapter les actions du Département et sa stratégie de soutien à la filière.

-

This dataset presents the resulting assessment grid (based on the EEA reference grid) with the classification of chemical status of the transitional, coastal and marine waters in the context of the Water Framework Directive (WFD) and the Marine Strategy Framework Directive (MSFD). This classification has been performed using the CHASE+ tool, with classifications of the matrices ‘water’, ‘sediment’ and ‘biota’ and indicators of ‘biological effects’, as well as an integrated classification of chemical status, combining results of all matrices. The chemical status is evaluated in five classes, where NPAhigh and NPAgood are recognised as ‘non-problem areas’ and PAmoderate, PApoor and PAbad are recognised as ‘problem areas’. The overall area of interest used is based on the marine regions and subregions under the Marine Strategy Framework Directive. Additionally, Norwegian (Barent Sea and Norwegian Sea) and Icelandic waters (’Iceland Sea’) have been added (see Surrounding seas of Europe). Note that within the North East Atlantic region only the subregions within EEZ boundaries (~200 nm) have been included. This dataset underpins the findings and cartographic representations published in the report "Contaminants in Europe's Seas" (EEA, 2019): https://www.eea.europa.eu/publications/contaminants-in-europes-seas.

-

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de la Directive Territoriale d'Aménagement et de Développement Durable (DTADD) portée par la Préfecture de la région ex-Aquitaine. La partie I de ces travaux porte sur les valeurs du massif forestier des Landes de Gascogne. Le massif est dépositaire d’importantes valeurs et fonctions non marchandes d’intérêt général notamment : paysagères, naturalistes, hydrologiques et climatiques. Ce rapport explique également que les modes de valorisation du territoire, autres que ceux liés à la production de bois d’œuvre et d’industrie, interfèrent étroitement avec la présence même de la forêt de production : l'activité touristique, l'arrivée de nouveaux habitants et l'économie induite, ainsi que le foncier forestier.

-

The maps show the network of protected marine areas (AMP) in mainland France, used to inform users of sea conditions and to inform authorities via display boards in port offices or any other public location. A protected marine area is a defined area at sea intended to protect the natural environment on a long-term basis. The list of protected marine areas is not exhaustive and not all such areas are visible due to the chart scale.

-

Première utilisation du sol, devant l'agriculture et loin devant l'urbanisme, la forêt couvre 45 % du territoire aquitain. La région se caractérise par la domination d'une essence, le pin maritime. Celui-ci couvre plus de la moitié de la surface forestière régionale. Outre sa valeur patrimoniale, cette forêt génère une activité économique qui représente environ 3 milliards d'euros. Ce secteur forêt-bois est donc un formidable gisement d'emplois, principalement en milieu rural. Cet espace occupé par la forêt attise néanmoins des convoitises pour différents types d'usage: l'urbanisation, les installations photovoltaïques ou encore l'agriculture.

-

The dataset presents the potential combined effects of human activities and pressures on marine species and habitats estimated using the method for assessment of cumulative effects, for the entire suite of pressures and a selected set of marine species groups and habitats by an index (Halpern et al. 2008). The spatial assessment of combined effects of multiple pressures informs of the risks of human activities on the marine ecosystem health. The methodology builds on the spatial layers of pressures and ecosystem components and on an estimate of ecosystem sensitivity through an expert questionnaire. The raster dataset consists of a division of the Europe's seas in 10km and 100 km grid cells, which values represents the combined effects index values for pressures caused by human activities. The relative values indicate areas where the pressures potentially affect the marine ecosystem. This dataset underpins the findings and cartographic representations published in the report "Marine Messages" (EEA, 2020).

Catalogue PIGMA

Catalogue PIGMA