Observation

Type of resources

Available actions

Topics

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

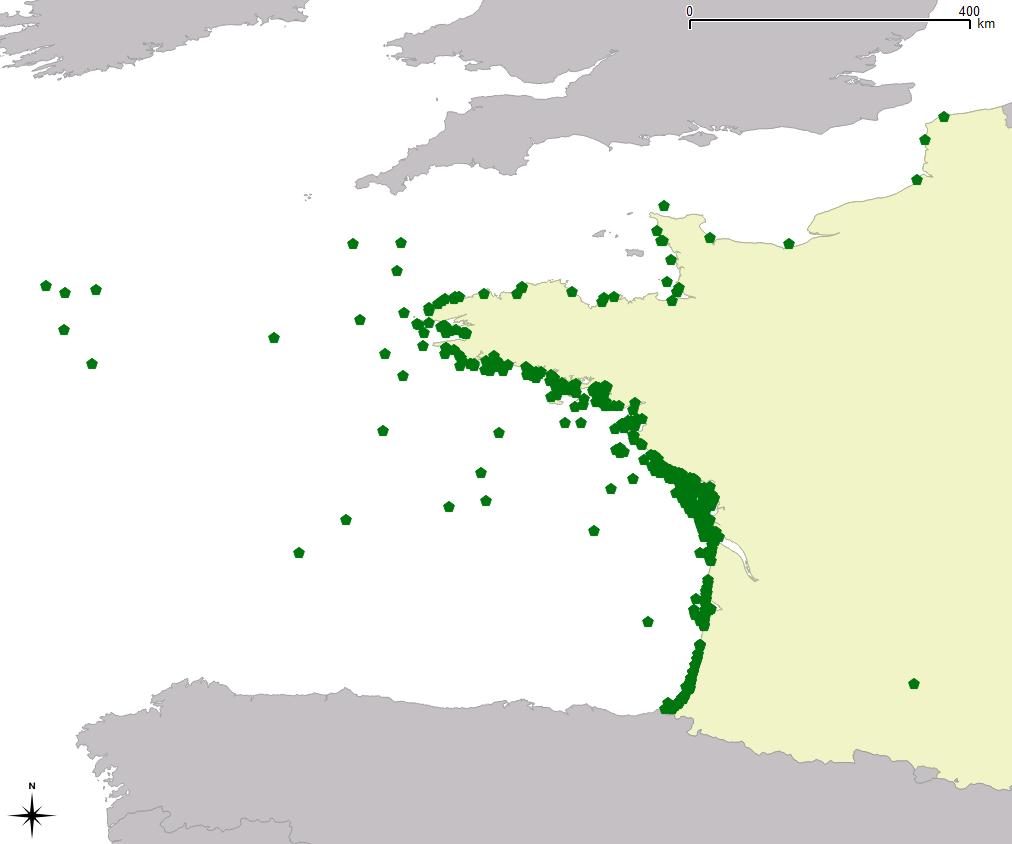

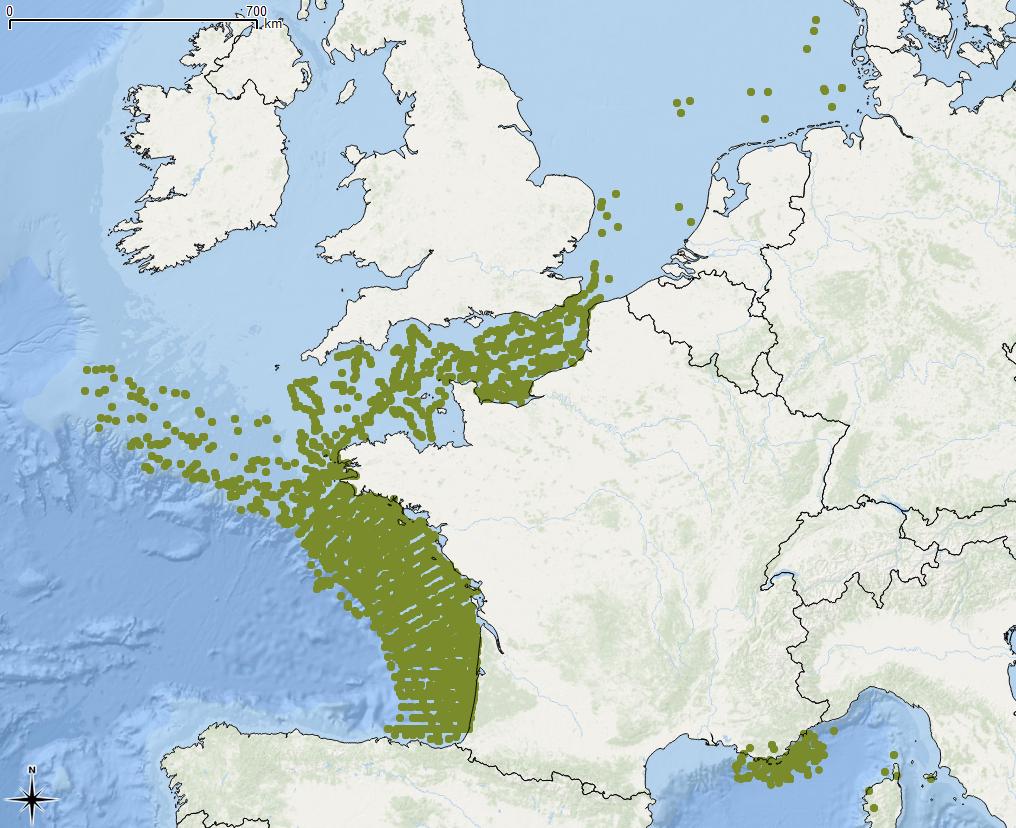

Observations en mer, captures accidentelles et d'échouages de tortue marines sur la façade Manche-Atlantique de 2006 à 2016. Ces données sont collectée par le Centre d'Etudes et de Soins pour les Tortues Marines (CESTM) de l'Aquarium La Rochelle et renseigne sur le type d'observation, sa géolocalisation, et le code du taxon concerné. Pour chaque observation la mesure concerne le nombre d'individus ainsi que l'état de l'animal (vivant ou mort).

-

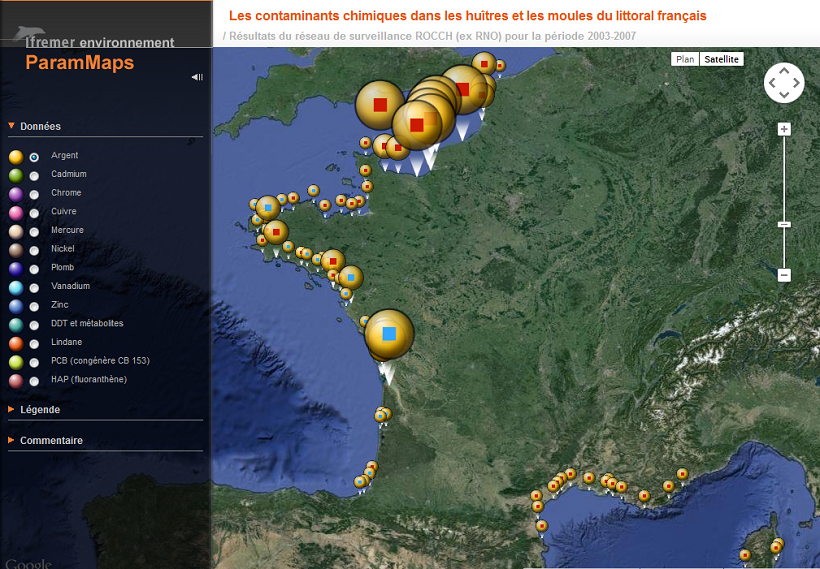

Le réseau ROCCH constitue le prolongement du réseau historique RNO. Il s’agit d’un réseau subdivisé en 2 approches principales : l’approche « matière vivante » et l’approche « sédiment »

-

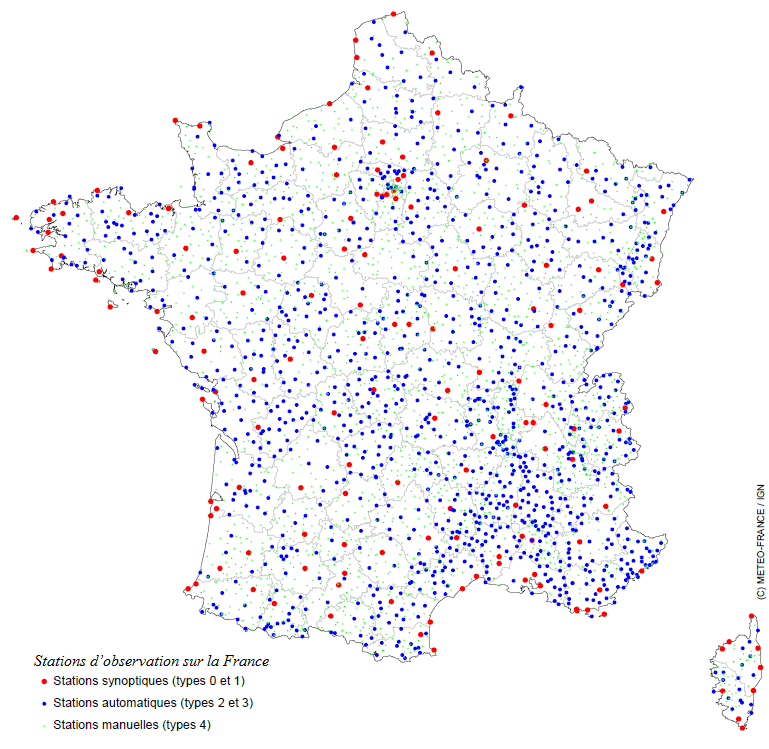

Météo-France dispose sur tout le territoire métropolitain d’un réseau de 554 stations d’observation, le réseau Radome, qui alimente l’établissement en mesures de température, d’humidité, de pluviométrie, de vent, de rayonnement. Son maintien en conditions opérationnelles constitue une priorité.

-

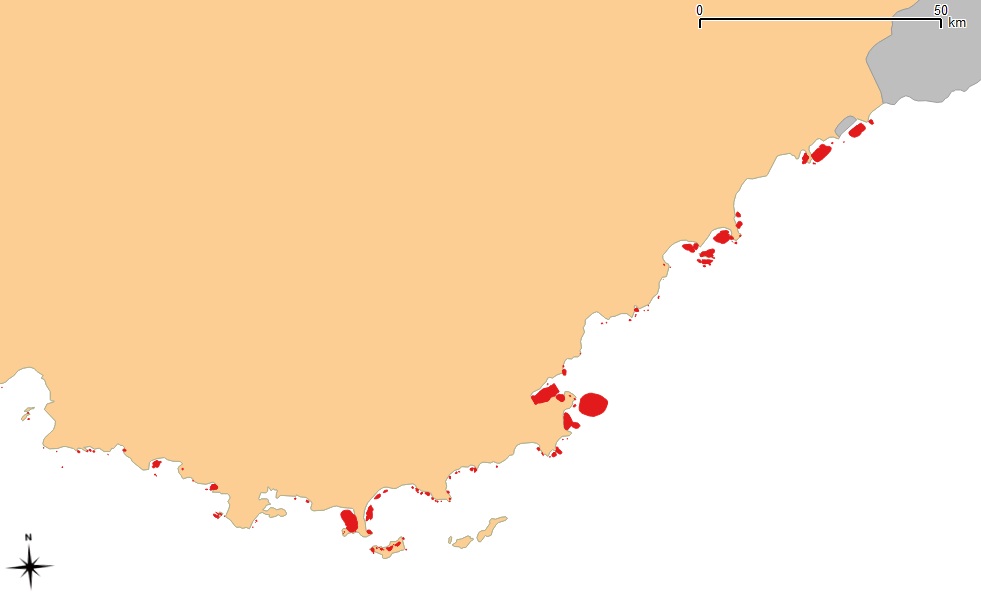

Le MEDOBS (Observatoire aérien des usages en Méditerranée) vise à acquérir des informations relatives à la répartition et à la quantification des pressions d’usages en mer sur le littoral méditerranéen. Il est opérationnel depuis 2012 et l’objectif visé est de localiser et d’identifier les phénomènes d’occurrences de pressions sur le milieu marin. Il ne s’agit pas de suivre de manière exhaustive ou très fine l’ensemble des usages qui s’exercent sur le plan d’eau au cours du temps. Ces données concernent le volet relatif aux indicateurs sur les zones de mouillages (localisation avec comptage des bateaux présents - et répartition voile/moteur).

-

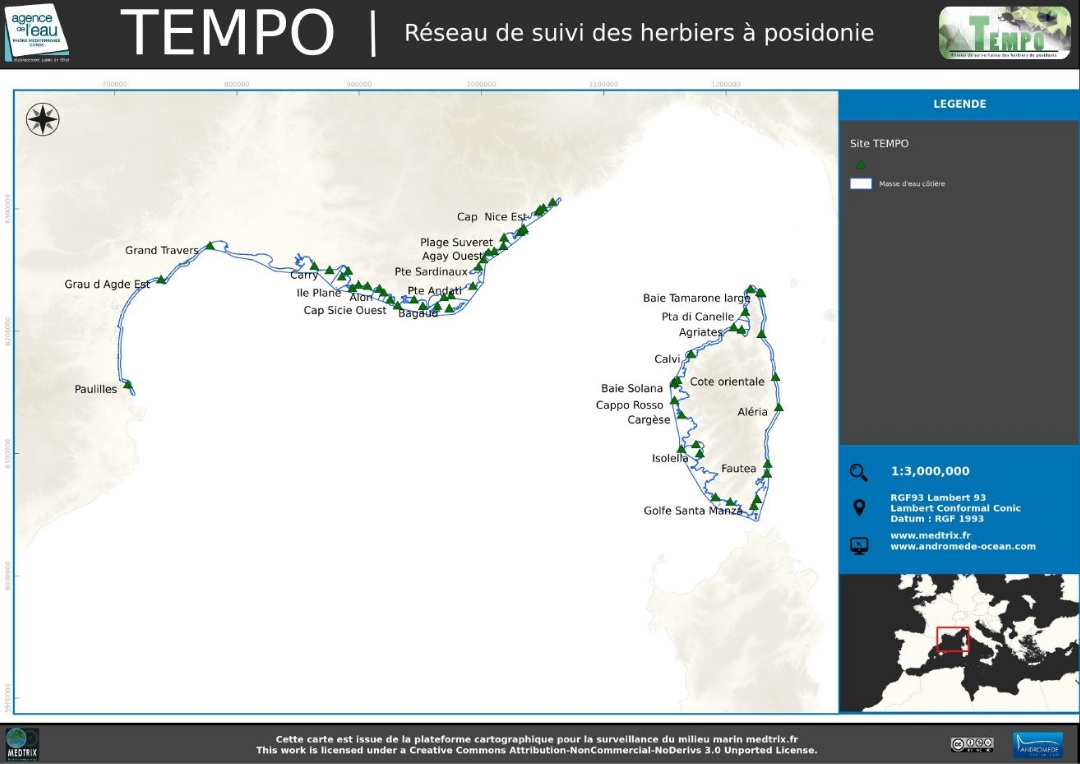

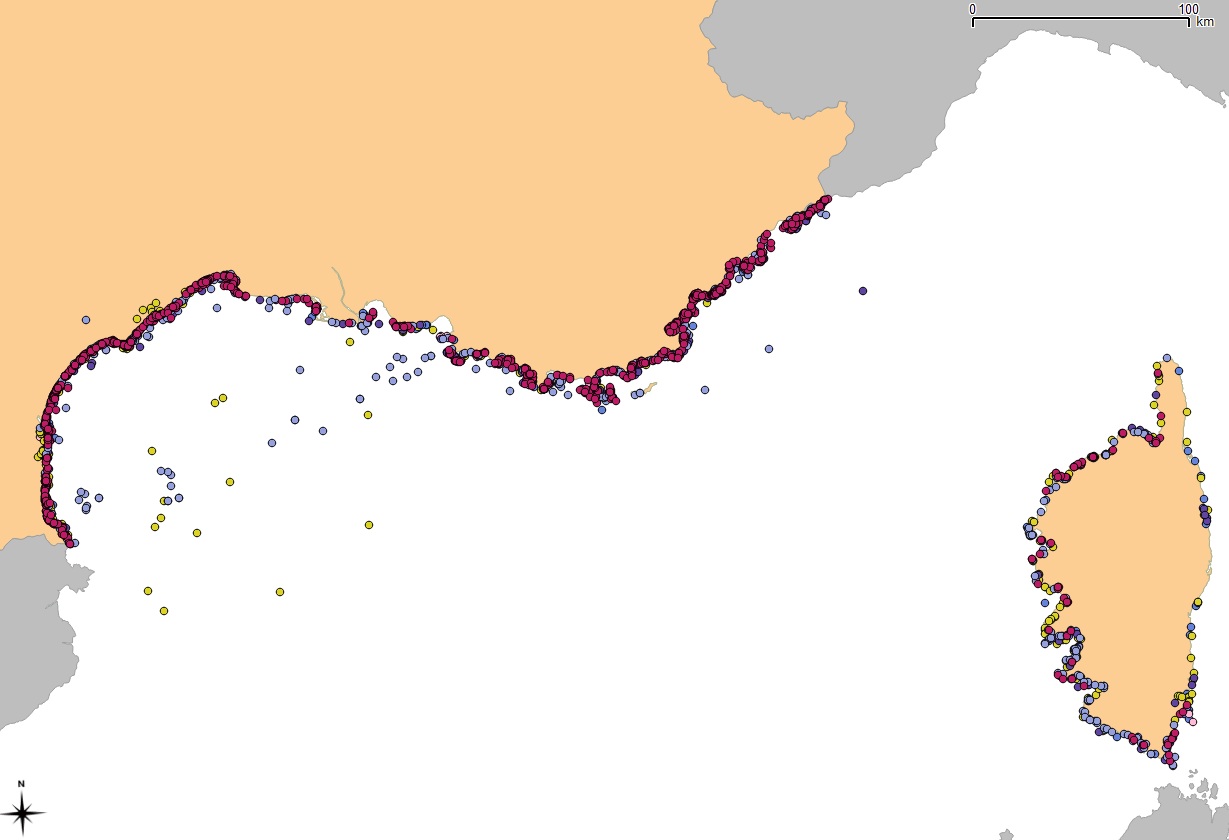

Données de surveillance des herbiers de Posidonia Oceanica en Méditerranée sur la période 2012-2020. Chaque site est échantillonné à la fin du printemps (mai-juin) tous les trois ans avec un décalage d’un an d’une région à une autre. Des données descriptives sur l’état de santé et la dynamique des herbiers sont recueillies, notamment la biomasse, la longueur et la largeur de l'individu, le stade de maturation, le nombre de pieds ou faisceaux.

-

TEMPO est le réseau de suivi des herbiers de posidonie opéré par Andromède océanologie avec le soutien de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse. Il s’étend sur l’ensemble de la façade méditerranéenne française bordée par les trois régions. Les objectifs sont de recueillir des données descriptives de l’état et du fonctionnement des herbiers à Posidonie et de suivre leurs évolutions dans le temps et dans l’espace.

-

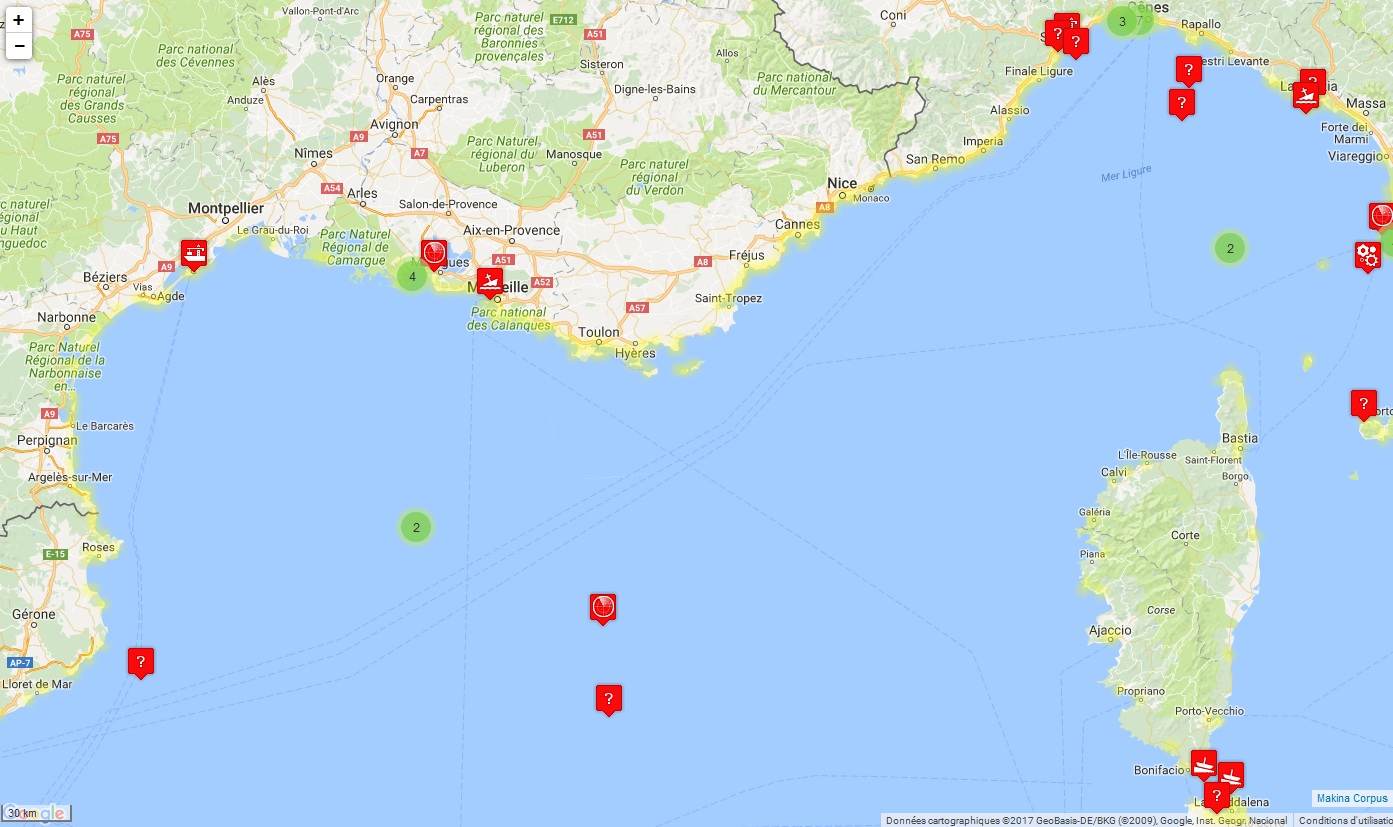

Le MEDOBS (Observatoire aérien des usages en Méditerranée) vise à acquérir des informations relatives à la répartition et à la quantification des pressions d’usages en mer sur le littoral méditerranéen. Il est opérationnel depuis 2012 et l’objectif visé est de localiser et d’identifier les phénomènes d’occurrences de pressions sur le milieu marin. Il ne s’agit pas de suivre de manière exhaustive ou très fine l’ensemble des usages qui s’exercent sur le plan d’eau au cours du temps. Ces données concernent le volet relatif aux indicateurs sur la présence d’usages nautiques de loisirs (type d’usages - localisation - quantification), et la localisation de la pêche professionnelle (bateaux de pêche - filets de pêche - parcs aquacoles). Une carte est disponible pour chaque année depuis 2010 et renseigne sur l'observation de l'activités en Méditerranée : sports nautiques, plongée sous-marine, pêche, bateaux au mouillage, divers, fermes aquacoles.

-

Quantité et localisation des déchets flottants observés, en Manche/Atlantique, suivant le protocole MEGASCOPE développé par l’UMS-PELAGIS lors des campagnes halieutiques mises en œuvre par l’Ifremer : IBTS, PELGAS, MEDITS, CGFS, EVHOE ; en Méditerranée par l’Institut ECOOcean et l’association Participe Futur. L’Evaluation 2018 de la DCSMM traite les données sur la période 2010-2016.

-

Données historiques des accidents en mer Méditerranée (depuis 1977) intégrées dans le Système d'information géographique intégré méditerranéen pour l'évaluation du risque et la lutte contre la pollution (MEDGIS-MAR) géré par le Centre Régional Méditerranéen pour l’Intervention d’Urgence Contre la Pollution Marine Accidentelle (REMPEC). Les informations sur chaque événement enregistré dans la base de données comprennent les date et lieu du déversement ou de l’accident, le(s) navire(s) ou installation(s) impliqué(es), la source d’information, le type et la quantité de polluant, une brève description de l’accident et, lorsqu’elle est disponible, des actions entreprises et des conséquences de l’accident. Dans la mesure où la majorité de ces accidents n’occasionnent pas de pollution de la mer ni ne présentent un quelconque risque de pollution marine, les accidents répertoriés sont ceux ayant effectivement provoqué une pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures ou par d’autres substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD) ou qui ont été susceptibles d’en causer une. Les accidents qui ont été inclus dans la base de données comprennent ceux qui satisfont au moins un des critères suivants : - Accident ayant lieu dans la mer Méditerranée selon la définition donnée dans la Convention de Barcelone. - Accident impliquant n’importe quel type de navire, ayant effectivement conduit à un déversement d’hydrocarbures, à un déversement ou une libération d’une substance nocive et potentiellement dangereuse, ou bien à la perte ou endommagement d’un conteneur renfermant une ou plusieurs SNPD; - Accidents à terre (terminaux, réservoirs de stockage, pipelines, industries, centrales électriques, etc.) ayant entraîné la pénétration d’hydrocarbures ou de SNPD dans le milieu marin; - Accident impliquant un ou plusieurs pétroliers ou chimiquiers (chargé(s) ou non); - Certains accidents de type collision, échouage ou autres causant des dommages sérieux aux navires impliqués, en particulier si ces derniers transportaient ou pouvaient transporter des quantités significatives de combustible de soute (fuel); - Tous les accidents impliquant des naufrages de navires avec une quantité quelconque d’hydrocarbures à bord; - Tous les accidents impliquant des naufrages de navires transportant une cargaison de SNPD

-

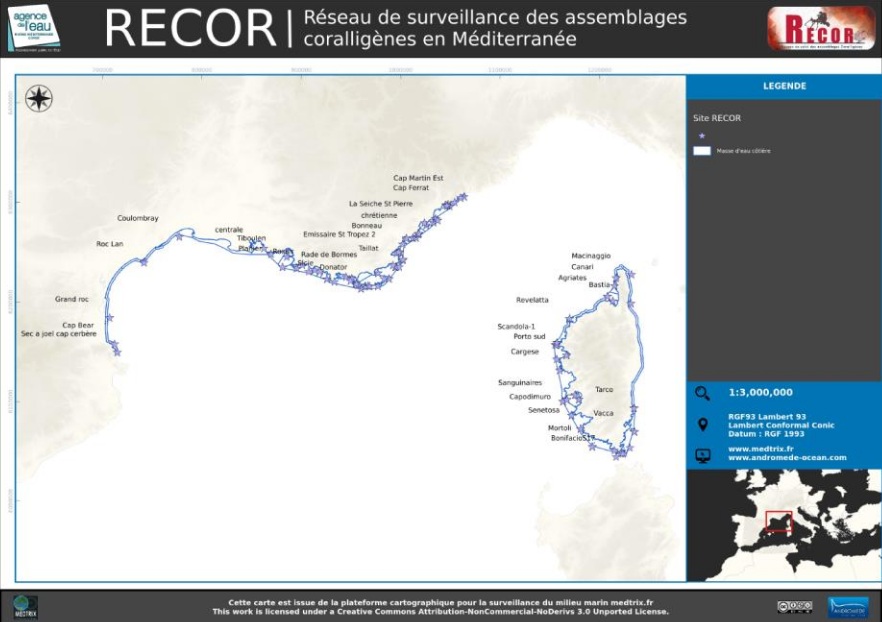

RECOR est un réseau de suivi des assemblages coralligènes, des gorgones et des poissons, opéré par Andromède océanologie et l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse. Il s’étend sur l’ensemble de la façade méditerranéenne française bordée par les trois régions. Les objectifs de RECOR sont de recueillir des données descriptives de l’état et du fonctionnement des assemblages coralligènes selon une méthodologie adaptée et standardisée et de suivre leurs évolutions dans le temps et dans l’espace.

Catalogue PIGMA

Catalogue PIGMA