Littoral ENvironnement et Sociétés (LIENSs) - UMR 7266 - CNRS

Type of resources

Available actions

Topics

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

-

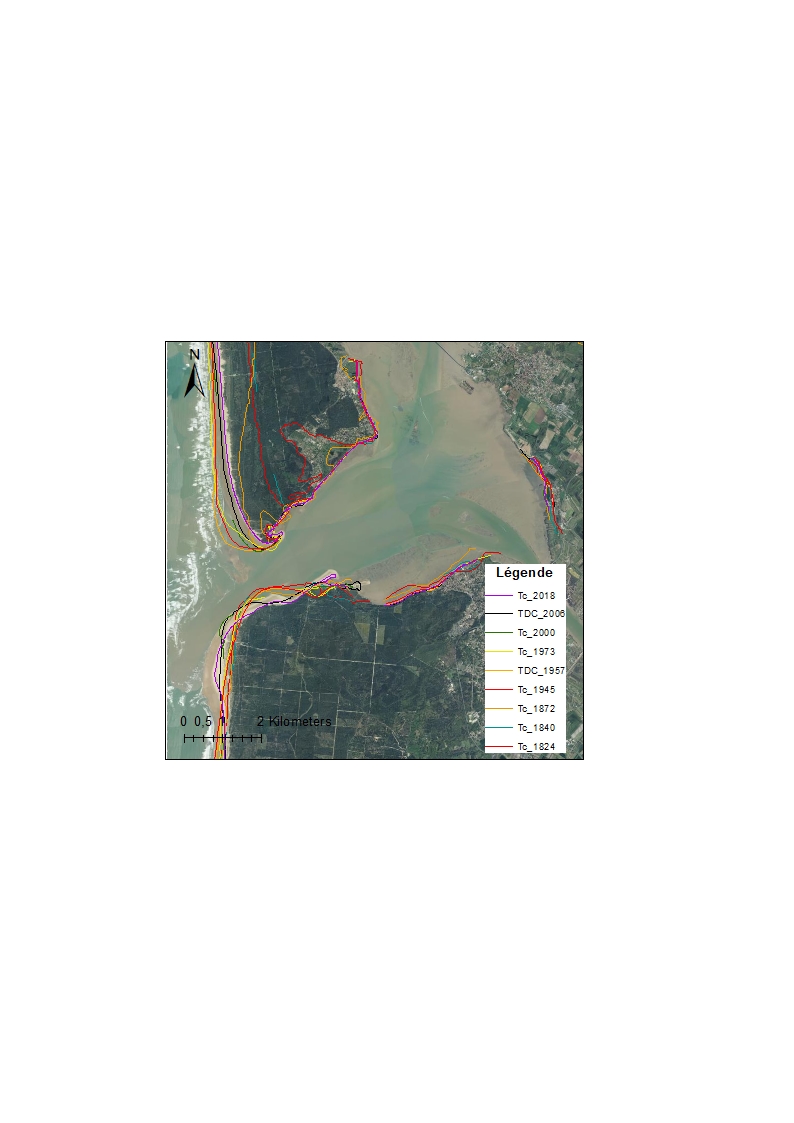

Dans le cadre de deux projets, suivi des évolutions morphologiques du littoral de Charente-Maritime (à la demande du CD17 piloté par Eric Chaumillon) et projet Chaire Régionale EVEX (piloté par Xavier Bertin), une synthèse des évolutions des littoraux de la Charente Maritime a été réalisée. Cette étude a été effectuée à court terme entre 2000 et 2018 et à long terme entre 1824 et 2018. Plusieurs traits de côtes ont été numérisés depuis 1824 jusqu'à 2018. Traits de côte numérisés d'après des cartes anciennes historiques (1824/1872), le scan de la carte d'état major (1820-1866), des photos aériennes (1945/1957/1973), les Ortho-Littorales v1 de 2000 puis la BD Ortho IGN de 2006 ainsi que l'orthophotographie satellite de 2018. Les traits de côtes ont été numérisé selon 3 critères différents : La limite de végétation, le pied de dune ou le sommet des ouvrages côtier. Afin d'avoir un trait de côte est continu il à été étendu à l'ensemble du département pour les années 1824/1872/1945/1957/1973/2006/2018. Les traits de côte ont été numérisés sous ArcGis 10.5.

-

Le drone marin PAMELi est né d'un besoin d’observations répétées, géolocalisées et simultanées de différentes disciplines, et de l’archivage et l’accessibilité dans le temps de ces différentes observations. Les premières missions ont été réalisées en juin 2020.

-

Le marnage (TR) est la différence verticale entre les hauteurs consécutive d'une pleine mer et d'une basse mer. Les valeurs ont été simulées à l’aide du système de modélisation SCHISM (Zhang et al., 2016), implémenté sur les Pertuis Charentais tel que décrit dans Guérin et al., (2016) avec une résolution spatiale de l’ordre de 200 m à la côte. Dans cette configuration, le modèle de circulation hydrodynamique SCHISM est utilisé en 2DH et est entièrement couplé au modèle spectral de vagues WWMII (Roland et al., 2012). Le long de sa frontière ouverte, SCHISM est forcé par les amplitudes et phases des 18 principaux constituants de marée provenant du modèle régional de Bertin et al. (2012) et WWMII est forcé par une série temporelle de spectres directionnels provenant d’une application régionale du modèle d’état de mer WaveWatchIII. Pour les deux modèles, le forçage atmosphérique provient de la réanalyse atmosphérique CFSR (Saha et al., 2014). Le modèle permet de définir des marnages significatifs sur un large périmètre. L’estimation moyenne de l’année 2012 est choisie comme année représentative.

-

Les hauteurs des vagues significatives (Hs) ont été simulées à l’aide du système de modélisation SCHISM (Zhang et al., 2016), implémenté sur les Pertuis Charentais tel que décrit dans Guérin et al., (2016) avec une résolution spatiale de l’ordre de 200 m à la côte. Dans cette configuration, le modèle de circulation hydrodynamique SCHISM est utilisé en 2DH et est entièrement couplé au modèle spectral de vagues WWMII (Roland et al., 2012). Le long de sa frontière ouverte, SCHISM est forcé par les amplitudes et phases des 18 principaux constituants de marée provenant du modèle régional de Bertin et al. (2012) et WWMII est forcé par une série temporelle de spectres directionnels provenant d’une application régionale du modèle d’état de mer WaveWatchIII. Pour les deux modèles, le forçage atmosphérique provient de la réanalyse atmosphérique CFSR (Saha et al., 2014). Le modèle calcule les paramètres moyens des vagues, comme par exemple, leur hauteur significative, qui est équivalente à la moyenne du tiers des vagues les plus hautes. L’estimation moyenne de l’année 2012 est choisie comme année représentative.

-

Dans le cadre du projet CELHYSE, l'évolution de la dynamique des sédiments à longue échelle de temps (millénaire) est synthétisée par l'un des principaux résultats observable grâce à la sismique qui est l'incision des vallées. Modifiée d'après Chaumillon et al, (2008), cette carte met en évidence les vallées incisées (VI) de la Sèvre-Lay (Pertuis Breton); de la Charente (Pertuis d'Antioche); de la Seudre (Pertuis de Maumusson) et de la Gironde.

-

Dans le cadre d'un suivi des évolutions morphologiques du littoral de Charente-Maritime, à la demande du CD17, une synthèse des évolutions des littoraux de l'île de Ré, de l'île d'Oléron et de la Presqu'île d'Arvert a été réalisée. Cette étude a été effectuée à court terme entre 2000 et 2016 et à long terme entre 1824 et 2016. Plusieurs traits de côtes ont été numérisés depuis 1824 jusqu'à 2016. Traits de côte numérisés d'après les Ortho-Littorales v1 de 2000 puis la BD Ortho IGN de 2010. Numérisation par photo-interprétation basée sur des indicateurs du trait de côte: le pied de dune, la limite de végétation (lorsque la dune est absente) ou le sommet d'ouvrages de protection (enrochements, digues). Le trait de côte est discontinu puisque l'étude ne s’intéressait qu'à 37 réparties sur l'ensemble du littoral de Charente Maritime (île de Ré, île d'Oléron, Presqu’île d'Arvert et St Georges de Didonne dans l'estuaire de la Gironde) Les traits de côte on été numérisés sous ArcMap en RGF93 CC46 (EPSG:3946).

-

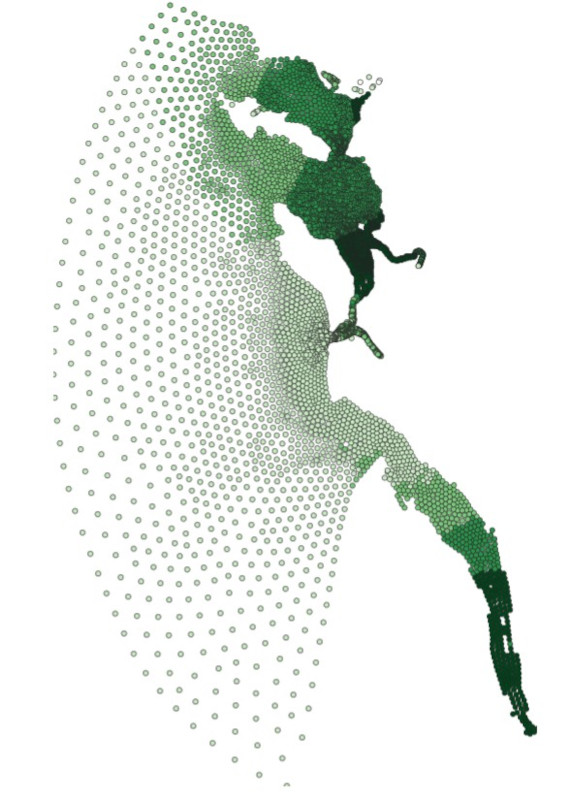

Depuis 2015, cinq espèces de limicoles au sein de deux Réserves Naturelles Nationales sont étudiées par le biais de balises GPS. Le Programme Limitrack a permis de comprendre les diverses stratégies de survie hivernale (Août à Avril) par l’exploitation de la ressource en invertébrés sur le littoral charentais (précision géographique des zones d’alimentation, chronologie de leur utilisation, caractérisation de la ressource), en relation avec l’utilisation des rares reposoirs de haute mer situés dans ou hors des Réserves naturelles. Ces cinq espèces sont : la Barge rousse (Limosa lapponica), la Barge à queue noire (Limosa islandica), le Courlis cendré (Numenius arquata) , Le Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) et l’Huîtrier pie (Haematopus ostralegus).

-

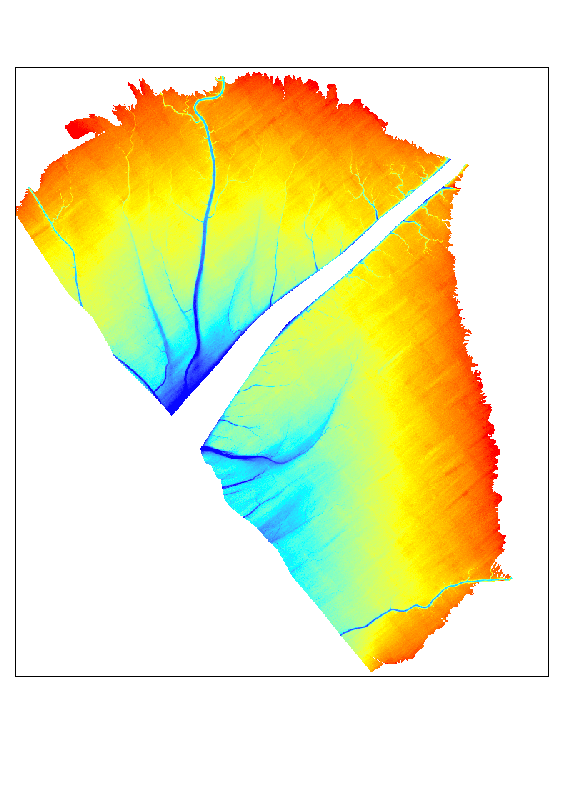

Dans le cadre d'une étude sur l'évolution de la dynamique sédimentaire de la baie de l'Aiguillon plusieurs modèles numériques de terrain (MNT) ont été réalisés afin de quantifier les évolutions. Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un stage de M2 (Blanloeil Jonathan) au LIENSs qui répond à un appel d'offre du PNR du Marais Poitevin (programme Life). Quatre MNT ont été réalisés à partir de données Lidar pour les années 200, 2010, 2013 et 2016.

-

Dans le cadre du projet EVEX (EVènements EXtrêmes et érosion du trait de côte) une synthèse des évolutions des littoraux adjacents au pertuis de Maumusson a été réalisée, nécessitant la production d'orthomosaïques à partir d'images aériennes anciennes de l'IGN. Création d’orthomosaïques sous Photoscan (Agisoft) à partir d’images aériennes de l’IGN disponibles sur le site Géoportail. L’emprise comprend le sud de l’île d’Oléron et la côte sauvage de la presqu’île d’Arvert. Années concernées : 1945, 1949, 1957, 1958, 1959, 1964, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1982, 1984, 1989, 1991, 1995, 1996, 1999, 2000, 2003. Une partie des orthomosaïques a été géoréférencée sous ArcMap en RGF Lambert 93 (ESPG : 2154) à partir de la BD Ortho (IGN) du secteur datant de 2012. Certaines orthomosaïques ne sont pas parfaitement planes ce qui explique des erreurs quadratiques moyennes (EQM) élevées.

-

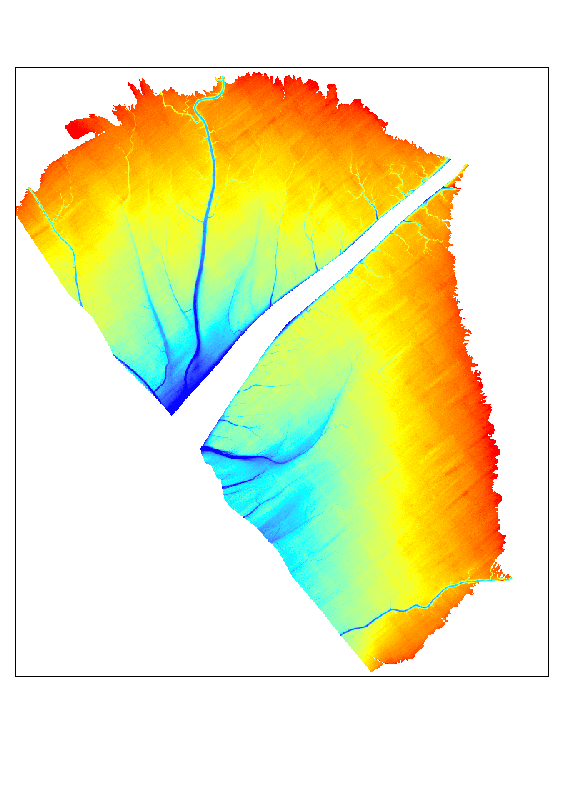

Dans le cadre d'une étude sur l'évolution de la dynamique sédimentaire de la baie de l'Aiguillon plusieurs modèles numériques de terrain (MNT) ont été réalisés afin de quantifier les évolutions. Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un stage de M2 (Blanloeil Jonathan) au LIEnSs qui répond à un appel d'offre du PNR du Marais Poitevin (programme Life). Ce MNT a été réalisé à partir de données Lidar acquise le 5 mai 2000. La méthode d'interpolation utilisée est le voisin naturel seulement sur les points classés sol à partir du logiciel ArcMap 10.4. Le nuage de points en entré contient environ 1 points tous les 4m2. Le MNT généré est au pas de 4m. L'altitude est en m NGF ( zéro hydro = -3.503 m NGF ). L’emprise couvre la partie supérieure de la slikke de l'Anse de l'Aiguillon (de la Pointe de l'Aiguillon à la Pointe Saint-Clément). Le système de coordonnées et de projection est RGF Lambert 93 (ESPG : 2154). L'erreur sur les points de données est estimée par l'Ifremer à : x et y : 30 cm. z : 11cm.

Catalogue PIGMA

Catalogue PIGMA